Raconter la Seconde Guerre mondiale à hauteur d’enfant - Entretien avec Éléonore Hamaide

Propos recueillis par Sylvie Servoise

Professeure de littérature à l’Université du Mans

L’Histoire et ses violences – et notamment l’histoire de la Seconde Guerre mondiale – constitue sans aucun doute l’un de ces sujets « délicats » que les écrivains pour la jeunesse abordent avec précaution. On constate cependant qu’ils sont de plus en plus nombreux à le faire, et avec une créativité croissante. Retour sur ce phénomène avec une spécialiste de la question, Éléonore Hamaide, maîtresse de conférences à l'Université de Lille.

Comment dire les violences du terrible XXe siècle, sans heurter ou choquer la sensibilité des jeunes lecteurs est une question récurrente. Peut-être qu’une manière d’y répondre consiste, ou a consisté, à ne pas dire tout ce qui a été, et de proposer une vision sinon édulcorée, du moins partielle des événements. Si l’on prend pour exemple l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, diriez-vous que la littérature de jeunesse en offre un panorama complet, ou bien que certains aspects demeurent encore dans l’ombre ?

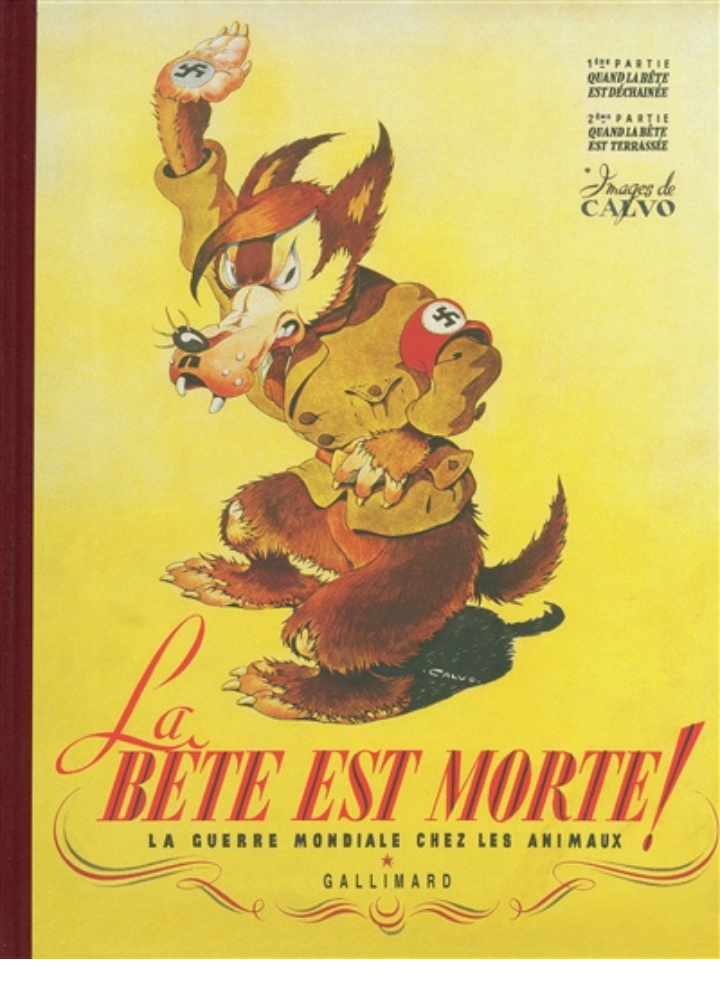

Éléonore Hamaide L’histoire de la Seconde Guerre mondiale est un sujet qui traverse la littérature de jeunesse dès la fin du conflit, que ce soit du côté de la bande dessinée avec Calvo qui animalise ses personnages selon leur nationalité (La Bête est morte !, 1944) ou chez Colette Vivier, ancienne résistante, qui évoque dans La Maison des quatre-vents (1946) la vie d’un immeuble parisien lui permettant de déployer des positionnements différents face à l’invasion allemande et à la politique de collaboration mise en place par le régime de Vichy. Aujourd’hui encore, dans sa sélection annuelle, La Revue des livres pour enfants retient une vingtaine de titres sur le sujet, soulignant la diversité des approches. De même le site Ricochet répertorie plus de 460 titres pour l’entrée Seconde Guerre mondiale quand tout le XIXe siècle n’en propose que 200 et 150 pour la Première Guerre mondiale. Cet engouement est en partie dû à un enseignement récurrent de cw<ette période au sein de l’école française en fin de primaire, au collège et au lycée, à une présence mémorielle très forte dans la société, à la présence, de plus en plus rare mais réelle, des témoins de cette époque et enfin aux incidences de ce conflit dans la politique actuelle à l’échelle nationale, européenne et internationale.

L’édition jeunesse s’est pleinement emparée de cette thématique à partir des années 1980, quand des collections pour la jeunesse sont spécifiquement créées à L’École des loisirs, au Seuil et chez Gallimard. Fondés sur des témoignages, ces récits font la part belle à des parcours de vie souvent marqués par les déplacements territoriaux et à des récits de survie. Dans les années 1990-2000, les albums s’emploient aussi à présenter, à hauteur d’enfant, le conflit. Des éditeurs se spécialisent dans l’écriture de l’Histoire comme les éditions Oskar, et cherchent à traiter, avec plus ou moins de succès parfois, la diversité de cette période.

Les choix éditoriaux sont largement le reflet de l’avancée des connaissances historiques sur le sujet mais aussi de la manière dont une société impose un récit national. L’image d’une France résistante a longtemps prévalu dans les romans. La multiplicité des auteurs, des illustrateurs, des maisons d’éditions diversifie l’offre, de même que l’importance des traductions. Sans doute allons-nous découvrir encore d’autres aspects du conflit, mais la littérature de jeunesse fait dès à présent une place aux « malgré nous », enrôlés de force dans l’armée allemande, à l’exode qui met des milliers d’individus sur les routes, aux déportations des homosexuels ou des tziganes. Ces dernières années ont aussi mis en avant des albums ou des romans évoquant la Shoah par balles jusqu’alors peu représentée, ou encore la déportation de milliers de Polonais et d’habitants des pays baltes vers la Russie au tout début du conflit dont rendent compte Un petit nuage, Pologne 1942 de Patrick Tillard et Barroux (Kilowatt, 2010) ou Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre (Gallimard Jeunesse, 2011) de Ruta Sepetys. La variété des titres permet aussi de rappeler que la mondialisation du conflit internationalise les alliances et a des conséquences, en-dehors du territoire européen, comme l’internement de familles américano-japonaises aux États-Unis durant la guerre. La littérature de jeunesse s’ouvre ainsi à des récits qui ne se passent pas en France et concernent spécifiquement d’autres pays. Si je devais envisager des entrées nouvelles, il me semble que des récits français ou traduits pourraient s’emparer des transferts d’enfants orphelins dans les colonies anglaises d’Afrique, en particulier au Tanganyika ou s’ouvrir à l’histoire des pays d’Europe de l’Est, autant persécutés par la Russie que par le nazisme.

Trouve-t-on, dans la production récente sur la Seconde guerre mondiale à destination de la jeunesse, des situations, épisodes, ou personnages types ?

É. H. Aujourd’hui bien installés dans le paysage éditorial, les événements de la Seconde Guerre mondiale génèrent effectivement certaines matrices narratives. De nombreux romans placent au cœur de leur intrigue un secret de famille que le protagoniste adolescent va lever : soit il devient le seul dépositaire de la vérité, soit il découvre qu’il a été maintenu à l’écart d’une réalité passée sous silence pour préserver la réputation d’un membre éminent de la famille. Cette optique est adoptée quand le récit se situe dans l’époque contemporaine et permet rétrospectivement d’éclairer d’un jour nouveau la période de la guerre. Elle se combine avec une modalité d’écriture récurrente en littérature de jeunesse, celle d’une écriture en « je » s’épanouissant dans des récits introspectifs. Dès lors, la découverte – qui tourne au motif stéréotypique – par le protagoniste adolescent, d’un journal intime oublié ayant appartenu à un aïeul met au jour des relations cachées entre des personnages, des trahisons amoureuses et des réécritures mémorielles de positionnements politiques. Les figures patriarcales tombent de leur piédestal : de héros, elles deviennent des incarnations de la collaboration voire des bourreaux. Les récits se ferment sur des familles décimées mais une forme de libération envahit les adolescents, préférant la vérité au mensonge, comme le soulignent par exemple Un si terrible secret d’Évelyne Brisou-Pellen (Rageot, 1997) ou Sobibor de Jean Molla (Gallimard Jeunesse, 2003).

En lien direct avec ces situations, une des figures récurrentes est celle du résistant. Elle apparaît plus particulièrement dans des romans dont la diégèse se déroule durant la période de la Seconde Guerre mondiale. Les sentiments des personnages sont alors mis en avant, leurs convictions profondément ancrées, les valeurs auxquelles ils adhèrent, mais aussi la peur, le danger permanent et la précarité de leurs conditions de vie, entre maquis ou « planques ». L’omniprésence de cette figure complexifie la tâche d’auteurs pour la jeunesse cherchant à créer des situations où des enfants, parfois des adolescents, peuvent prendre part aux activités de résistance sans contrevenir à une réalité historique qui engage, à quelques exceptions près, des adultes, hommes ou femmes.

Une autre figure importante, particulièrement présente dans la littérature de jeunesse pour des raisons historiques mais aussi narratives, est l’orphelin. L’ouvrage coordonné par Laura Hobson Faure, Manon Pignot et Antoine Rivière, Enfants en guerre, est sous-titré « sans famille » tant ce statut est corollaire des grands conflits du XXe siècle. L’orphelin est en effet un topos qui traverse toute la littérature pour la jeunesse dès le XIXe siècle : cette condition est un ressort dramatique largement utilisé. N’ayant pas connu ses parents et ignorant tout de son histoire familiale, l’orphelin peut endosser tous les rôles et s’inventer lui-même. Dans les ouvrages abordant la Seconde Guerre mondiale, la perspective est différente : les enfants deviennent orphelins, ils sont arrachés à leurs parents selon des situations sans cesse renouvelées. L’enfant est tour à tour caché, déporté, séparé de sa famille ou survivant solitaire. La France est un des pays où les enfants juifs ont le plus survécu. La littérature s’empare de cette spécificité et décline des portraits contrastés d’enfants pris dans des conflits de loyauté entre la religion de leurs parents et celle qui les a sauvés, des langues différentes, des configurations familiales opposées que souligne bien Berthe Burko-Falcman dans L’Enfant caché (Seuil Jeunesse, 1996) mais qui traversent aussi l’œuvre de Rachel Hausfater.

Comment les auteurs et autrices s’y prennent-ils pour aborder des sujets difficiles, comme la Shoah et, plus particulièrement la souffrance et la mort des enfants ?

É. H. Il est difficile de généraliser car selon les périodes, les choix opérés vont être différents et un même texte peut connaître des traductions différentes selon les périodes, comme le Journal d’Anne Frank. Après une période d’omerta où le génocide n’était pas présent en littérature de jeunesse, la Shoah est transmise à travers le témoignage, souvent romancé, de survivants qui peuvent se focaliser, comme Aranka Siegal dans Sur la tête de la chèvre et La Grâce au désert (Gallimard Jeunesse, 1987), sur la vie avant les camps puis mettre en avant les retrouvailles inespérées avec d’autres membres de la famille, avant une émigration vers les États-Unis, en passant sous silence l’expérience même des camps, qui rejaillit via des réminiscences, des bribes d’épisodes lors de rencontres avec d’autres rescapés.

En raison, entre autres, de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à l’enfance, invitant à ne pas proposer de « publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse », il est assez notable que les personnages juifs meurent peu dans les romans ou les albums, en comparaison de la réalité historique. La persécution, la mise à mort programmée, la déportation focalisent l’attention des auteurs plus que la mort elle-même. Multipliant les blancs temporels et narratifs, il revient au lecteur de combler par ses connaissances la complexité de la situation. Si certains ouvrages gardent une forme d’espoir en vertu du public auquel ils s’adressent, des auteurs et des illustrateurs placent l’enfant au cœur du système concentrationnaire. Dans l’album espagnol Fumée d’Antón Fortes et Joanna Concejo (OQO éditions, 2009), le lecteur accompagne alors le personnage jusque dans la chambre à gaz et se confronte à une réalité violente, même si l’album se clôt avant l’instant ultime. Les auteurs et illustrateurs d'albums s’avèrent plus audacieux tant dans la représentation physique de la mort, dans les choix parfois ambigus de narrateurs comme dans le traitement de la trace et du souvenir, via des objets ou des photographies. Les jeux de mots, l’illustration métaphorique, la relation texte-image sont aussi des mises à distance salutaires pour faire comprendre une situation sans forcément la montrer. La mise en avant des Justes permet de valoriser des figures d’humanité au sein de périodes sombres. Ainsi, l’accent est mis sur ceux qui ont été sauvés plutôt que sur les morts.

D’autres choix très différents sont aussi possibles. Profitant de l’engouement du public adolescent pour le genre fantastique comme pour les dystopies, certains auteurs comme Nathalie Somers avec Roslend (Didier Jeunesse, 2017-2018) transposent dans une autre époque ou dans un autre monde la violence propre à la Shoah, en mettant en scène des sociétés totalitaires, construites sur des politiques discriminatoires qui permettent de penser la Shoah, d’en montrer la construction idéologique et sociale sans traiter de la réalité des événements des années 1940.

On constate, depuis les années 1980, non seulement une augmentation des livres portant sur la Seconde Guerre mondiale, mais aussi une diversification des publics et des supports mobilisés – adaptations de récits de témoignage « adultes » pour la jeunesse, bande-dessinées, etc. – Pourriez-vous revenir sur ce phénomène ?

É. H. Il est indéniable que le public visé par les livres sur la Shoah s’est diversifié. Hormis l’exception de Rose Blanche de Christophe Gallaz et Roberto Innocenti, édité en 1985, et présentant la Shoah côté allemand, il faut attendre le milieu des années 1990 pour voir la publication d’albums sur la Shoah en France. Conscients de leur public, les illustrateurs vont, de manière individuelle, réfléchir à la manière dont le choix des couleurs, la construction de la double-page, la mise à distance, la place du blanc typographique peuvent permettre de représenter la réalité des génocides et la violence de cette période sans avoir recours à une image choquante. Certains auteurs-illustrateurs reviennent régulièrement à cette période comme Rapaport en s’adressant dans des albums de fiction et documentaires aux primaires ou aux collégiens. Le choix du conte ou de la métaphore convient à des enfants plus jeunes, mais décontextualise les ouvrages, au risque justement de ne plus permettre aux lecteurs de situer les récits, sans un accompagnement d’adultes. Sans doute est-ce le prix à payer pour une adresse aux jeunes enfants.

Pour les plus grands, le succès des romans graphiques et des mangas dans le paysage éditorial ces vingt dernières années a aussi une incidence sur la production. Dès 1980, Art Spiegelman a été le premier, avec Maus (Flammarion, 1987), à mêler son témoignage d’enfant de déporté à l’histoire de ses parents dans une bande dessinée, qui n’était pas destinée aux enfants mais a fait des émules. Certains auteurs et illustrateurs considèrent que le passage par la bande dessinée offre de nouveaux lecteurs à certains textes et ouvre un public peu intéressé par d’autres genres littéraires à la connaissance d’une période. C’est le cas d’Ari Folman lorsqu’il est invité à transposer le Journal d’Anne Frank (Calmann-Lévy, 2019), qui connaît de très nombreuses adaptations en bande dessinées mais aussi en mangas, lesquels posent un certain nombre de problèmes, en minorant la part accordée à la persécution des Juifs au profit des histoires de cœur passées ou présentes de la jeune fille. Les phénomènes transmédiatiques ne concernent pas que cette période mais sont très prisés des éditeurs qui espèrent multiplier leurs publics potentiels, familial et scolaire, et créer des effets d’adhésion à un univers. À titre d’exemple, les bandes dessinées Les Enfants de la résistance de Benoit Ers et Vincent Dugomier publiées au Lombard (2015) sont adaptées en romans chez Rageot (2020), et complétées par des podcasts de témoignages d’enfants résistants. Le site de l’éditeur propose tout un matériel pédagogique pour travailler en classe, un documentaire reprend cet univers tout comme un livre-jeu, présenté comme un escape game. De même, la série d’animation Les Grandes Grandes Vacances diffusée sur France 3 en 2015 s’est d’abord déclinée en novellisations romanesques puis en bandes dessinées, en cahier de vacances et enfin en jeu vidéo.

Les derniers témoins comme Ginette Kolinka adressent aux enfants un récit simplifié de la version pour adultes, remise dans l’ordre chronologique, Ginette Kolinka, survivante du camp de Birkenau (Rageot, 2020) avant une adaptation en bande dessinée qui permet une appropriation des lieux et des personnages grâce à des images dessinées qui se substituent à des images photographiques des camps, inadaptées aux enfants par leur crudité. Ainsi, la Shoah n’est pas une période réservée aux adultes mais les auteurs et les illustrateurs adaptent leur discours et leurs images, et se soucient d’une réception à hauteur d’enfant.

Que visent d’après vous les fictions pour la jeunesse sur ce thème ? S’agit-il de transmettre un savoir historique ou plutôt d’éclairer sous d’autres angles (et lesquels) une page des manuels d’histoire ?

É. H. Bien sûr ces ouvrages s’ancrent de manière plus ou moins nette dans une matière historique, souvent éclairée par un paratexte documentaire final qui reprend les grands événements ou dates du conflit, mais les auteurs et illustrateurs cherchent moins une fidélité historique qu’une confrontation des lecteurs à des situations complexes obligeant à des prises de décision difficiles et espèrent une rencontre marquante avec des personnages. Visant une identification, les fictions sont passées de la relation d’événements à une mise en scène de sentiments et de dilemmes. Le lecteur peut certes s’identifier mais il est aussi amené à se positionner ou du moins à s’interroger, non plus nécessairement sur ce qu’il aurait fait dans pareil cas, mais sur la difficulté à se positionner sans le recul que permet l’histoire. Des romans polyphoniques comme Il n’est si longue nuit de Béatrice Nicodème (Gulf Stream éditeur, 2018) refusent des personnages tranchés comme la littérature en a parfois proposé pour la jeunesse, offrant une partition entre « bons » et « méchants ». Inspirés de personnages réels, les protagonistes hésitent, renoncent, trahissent, pris entre certains de leurs rêves et la réalité, souvent violente. Enfin, l’actualité d’une guerre qui gagne du terrain en Europe rappelle combien les combats du passé et les mésententes peuvent facilement resurgir. La littérature de jeunesse entend susciter des émotions, entre empathie et prises de positions. La distance de la fiction ouvre un espace de réflexion qu’il revient aussi aux enseignants de ressaisir. Lire la guerre et la Shoah invite à réfléchir à notre conception profonde de l’humanité et à la manière de s’inscrire aujourd’hui dans le monde par nos pensées et nos actes.

Maîtresse de conférences à l'Université de Lille, Éléonore Hamaide est l’auteure de nombreux articles sur la littérature de jeunesse, notamment autour de l’album et ses artistes majeurs (Rebecca Dautremer, Maurice Sendak, Mélanie Rutten) et l’écriture de la Shoah. (La Shoah en mots et en images, De Perec à la littérature de jeunesse, PURH, 2024). Elle a, entre autres, dirigé avec Florence Gaiotti, Penser/classer l’album classique (revue Ondine/ondina en 2023) et La Chanson dans la littérature d’enfance et de jeunesse (APU, 2020). Elle co-dirige la revue en ligne Strenae, autour des livres pour enfants et de la culture d’enfance avec Cécile Pichon-Bonin.

Pour aller plus loin :

Agnès Cambier, « Enjeux mémoriaux et littéraires des fictions pour la jeunesse autour de la Shoah », Repères [En ligne], 48 | 2013, mis en ligne le 31 décembre 2014, URL : http://journals.openedition.org/reperes/606 ; DOI : https://doi.org/10.4000/reperes.606.

Nicole Colin, ≪ La Shoah dans la littérature de jeunesse en langue allemande : face au récit dominant, un autre récit ? ≫, Revue d’Histoire de la Shoah, 2014-2, no 201, plus particulièrement p. 348-355, DOI : https://doi.org/10.3917/rhsho.201.0341.

Éléonore Hamaide, La Shoah en mots et en images. De Perec à la littérature de jeunesse, PURH, 2024.

Catherine Milkovitch-Rioux, Catherine Songoulashvili, Claudine Hervouet et Jacques Vidal-Naquet (dir.), Enfants en temps de guerre et littératures de jeunesse (XXe-XXIe siècles), Clermont-Ferrand, BNF/Centre national de la Littérature pour la jeunesse, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2013

Schneider Anne (dir.), La Littérature de jeunesse, veilleuse de mémoire. Les grands conflits du XXe siècle en Europe racontés aux enfants, Mont-Saint-Aignan, PURH, 2020.

.png)

.png)