Mona Ozouf

À l’orée des livres

-

Mona Ozouf

Gallimard

06/10/2011

547 p., 24 €

-

L'entretien par

Pauline Colonna D'Istria

Pigiste () -

Lu & conseillé par

4 libraire(s)- Dominique Paschal

- Jean-Pierre Agasse de Actes Sud (Arles)

- Marie Boisgontier

- Joëlle Huleux de Éveils FERMEE ()

-

Pascal Vatinel

Illustrateur(s) : Peggy Adam

Actes Sud Junior

01/01/2005

91 p., 7 €

-

L'entretien par

Pauline Colonna D'Istria

Pigiste () -

Lu & conseillé par

1 libraire(s)- Muriel André de École Gabriel Péri (Saint-Chamas)

-

Jean-Michel Payet

Les Grandes Personnes

03/04/2025

381 p., 16 €

-

L'entretien par

Pauline Colonna D'Istria

Pigiste () -

Lu & conseillé par

1 libraire(s)- Muriel André de École Gabriel Péri (Saint-Chamas)

-

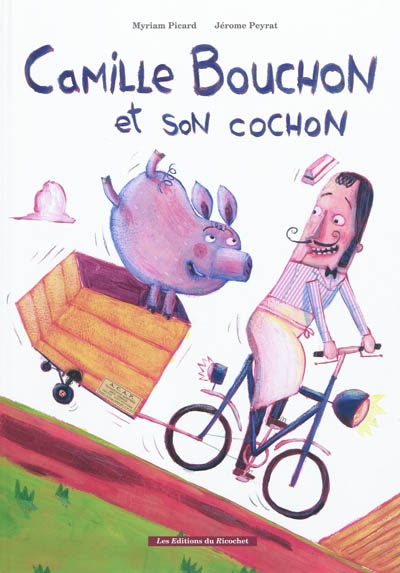

Myriam Picard , Jérôme Peyrat

Ricochet

03/04/2025

30 p., 14.50 €

-

L'entretien par

Pauline Colonna D'Istria

Pigiste () -

Lu & conseillé par

1 libraire(s)- Muriel André de École Gabriel Péri (Saint-Chamas)

Bien connue pour ses travaux d’historienne sur la Révolution française et les représentations républicaines, Mona Ozouf revient, dans Composition française, sur une enfance bretonne passée à l’orée des livres. Peut-on seulement remonter à la source cachée du plaisir qu’ils procurent ? Car la littérature, confie Mona Ozouf, est, à plus d’un titre, l’échappée belle.

PAGE : Entre la découverte du monde des livres narrée dans Composition française et les relectures critiques réunies dans La Cause des livres surgissent de nombreuses figures de lecteurs : des figures rêveuses, studieuses, militantes, critiques… Bien sûr, celles-ci se croisent et s’ajoutent plus qu’elles ne se succèdent, mais avez-vous le sentiment d’être devenue une autre lectrice en devenant chercheur ? Critique ? Écrivain ? Comment se tissent ces différents rapports aux livres ?

Mona Ozouf : Cette question n’est pas facile. Comme vous le savez, ma formation est philosophique, même si je me suis ensuite convertie à l’Histoire, et je n’aurais jamais imaginé que j’aurais pu faire de la critique littéraire un métier, ni exercer une magistrature quelconque. Que cette aventure critique, que je dois en réalité à toute une série de rencontres, ait changé ma façon de lire, je n’en suis pas certaine. En revanche, cela a très certainement modifié ma façon d’écrire. La contrainte formelle – de 5400 signes au Nouvel Observateur pour une page, je m’en souviens très bien ! – développe une sorte de contracture mécanique chez celui qui écrit. En reprenant l’ensemble de mes articles, je me suis rendu compte que j’avais une manière de choisir une attaque, une chute, de trier parmi les citations qui, au fond, m’était imposée par la taille du papier, et qui aurait probablement été tout à fait différente sur une autre distance… Mais l’avantage du désavantage de cette contrainte mécanique est d’obliger à aller à l’essentiel. Il faut se guérir du travers universitaire de s’étaler, aller au plus vite, et donner envie de lire, puisque c’est cela seul qui compte.

La contrainte journalistique a peut-être été, pour moi, une aide. Elle m’a par ailleurs incitée à lire des choses que je n’aurais pas lues spontanément – comme la correspondance de Balzac toute pleine de tracas quotidiens, de dettes, d’huissiers, parfois de lettres d’amour recyclées, et qui n’est pas d’un intérêt extraordinaire par rapport à celle de Flaubert qui est une merveille. Et j’ai été surprise de voir après toutes ces années, qu’en dépit du hasard des rééditions, des diverses publications, ou du centenaire de tel ou tel, ces lectures recoupaient encore mes intérêts.

Et si finalement vous me demandiez quel est le livre qui a compté le plus pour moi, je vous dirais que c’est mon livre de lecture du cours élémentaire de première année. Cela m’amuse toujours de lire les interviews d’écrivains sommés de dévoiler le premier livre qui les a séduits. On trouve souvent des exemples très sophistiqués. Il arrive que certains répondent Proust ! Il me semble que l’on vient à la lecture de façon plus modeste, et beaucoup plus tôt, avec des livres qui nous charment et continuent de voyager dans notre imagination.

P. : Si c’est alors dans l’enfance que se contracte le goût des livres, quels seraient selon vous les traits caractéristiques de l’enfant-lecteur ? Car vous décrivez des scènes et des impressions merveilleuses qui résistent au regard des adultes, des lettrés. Eux font, par exemple, la distinction entre grands auteurs et auteurs mineurs.

M. O. : Michel Zink, qui est Professeur d’histoire médiévale au Collège de France, a écrit des choses passionnantes à ce sujet. Il est l’auteur d’un livre formidable (Seuls les enfants savent lire, Tallandier 2009) qui a eu peu d’échos, mais qui propose quelque chose de beaucoup plus complet que ce que j’ai fait moi-même au travers de quelques allusions dans Composition française : il fait un panorama de ses lectures d’enfant, en s’interdisant de les relire… Ce livre a un charme fou. Et il est vrai que parfois nos lectures enfantines se heurtent douloureusement à des regards adultes. Lorsque Louis Guilloux avait épinglé certaines lectures de la maison comme des exemples de platitude littéraire et me disait qu’Anatole Le Braz écrivait avec des sabots, la sentence avait été pour moi catastrophique ! Un véritable moment de stupéfaction.

P. : Et lorsque vous faites, au travers des œuvres, vos premières expériences amoureuses, vous avez cette phrase formidable : « Si on nous avait dit que ces textes classiques étaient démodés, et d’une utilité nulle pour notre vie, nous ne l’aurions pas cru ».

M. O. : Je suis convaincue que la littérature permet de faire l’économie d’expériences affectives ruineuses. Quand on est un grand lecteur à quatorze ans, on sait tout de l’existence. On sait qu’il y a la rupture, on sait qu’il y a la mort, la séparation, la maladie, on sait tout ! Mais on sait tout en se tenant à distance. C’est une éducation, j’en suis persuadée, qui est absolument irremplaçable. Je cite toujours à ce propos George Eliot lorsqu’elle dit de son héroïne, la « pauvre vagabonde » condamnée pour infanticide dans Adam Bede, qu’elle n’avait pas lu assez de romans. Elle s’inscrit en faux contre la vulgate du xixe siècle qui posait, au contraire, qu’il fallait préserver les demoiselles de lectures ruineuses pour elles, et je trouve que cela est très juste. Ceci étant dit, je parle pour une époque où il n’y avait que les livres en guise de loisirs ; aux yeux de mes petites filles, à qui je raconte ces souvenirs, c’est une enfance complètement attardée.

P. : Justement, dans un entretien paru dans L’Express, vous dites la cause des livres menacée, non pas tant par des méthodes de lecture – la méthode globale tant décriée – que par la rareté de biens devenus luxueux aujourd’hui et qui sont indispensables au goût des livres : le silence, la solitude et l’ennui.

M. O. : C’est vrai. Les adolescents d’aujourd’hui veulent être tout le temps reliés et la lecture n’est pas quelque chose qui relie. C’est quelque chose que l’on peut faire côte à côte, mais pas ensemble.

P. : Il est vrai que l’expérience du livre a besoin du vide, quand notre époque a horreur du vide. Mais ne pensez-vous pas que c’est le livre qui fait le vide autour de lui, et qu’il peut, en ce sens, plus que jamais dans nos mondes bruyants, créer et devenir pour nous un îlot ?

M. O. : Effectivement, je ne suis pas du tout certaine que les conditions d’une bonne lecture ne reviennent pas. Pour quelques-uns, elles sont déjà là bien sûr, et l’on peut penser que le livre retrouvera sa capacité d’émerveillement. Mais il me semble qu’il y a une période un peu ingrate à franchir…

P. : Le silence que vous évoquez et qui renvoie dans votre souvenir à ces « dimanches voués au vide » que vous faites revivre dans Composition française, décrit aussi, me semble-t-il, le silence, d’aucuns diraient tabou, entre les générations. Votre mère ne vous parle pas d’amour ni de sexualité, mais les livres vous instruisent en cachette…

M. O. : Lorsque j’ai eu 11-12 ans et que ma mère a compris que ma boulimie de lectures était irrépressible, elle a relu sa bibliothèque, qui n’était pas mince, et qui était essentiellement une bibliothèque de romans, en inscrivant des petits chiffres au crayon à papier. Ces chiffres évoluaient entre 12 (l’âge que j’avais à ce moment-là) et 20. Quand j’ai vu cela pour la première fois, j’ai pensé qu’il s’agissait de notes attribuées au livre : 18 pour 18/20. Mais ce n’était pas cela du tout ! Il s’agissait de l’âge auquel elle pensait que je pourrais sans dommage lire ces livres. Il m’arrive, lorsque je suis à la campagne, dans la bibliothèque où j’ai rangé les livres des diverses strates de mon existence, de retrouver les livres de ma mère et leurs petits chiffres au crayon effaçable. Cela m’amuse toujours et c’est en même temps quelque chose de très émouvant.

P. : On voit bien que si la solitude, le silence, et même l’ennui sont nécessaires, se partage toujours en même temps, en famille, la « religion du livre ». Votre mère relit avec vous, le livre annoté de la main de votre père désigne des passages…

M. O. : Bien sûr, et nous enveloppions chaque nouveau livre, pareil à un trésor, de papier cristal ! Ce n’était pas un silence tout à fait claustral, encore que la vie, dans ce bourg breton où l’on ne se fréquentait pas, l’ait été. À cette époque, il n’y avait pas de petits copains, de goûters d’anniversaire, ni d’amis à la maison. Que faire ? Et que faire d’autre de ces immenses journées où les devoirs étaient vite expédiés ?

P. : Vous jouiez donc avec vos livres…

M. O. : En effet, ma grand-mère nous répétait à longueur de journées à ma mère et à moi : « Quand vous aurez fini de jouer avec vos livres ! ». Pour elle, ce temps était complètement perdu. C’est que la lecture était encore quelque chose de difficile, de laborieux, qui supposait toute une préparation. C’était une cérémonie pour elle que de « prendre la plume » comme elle disait.

Et c’est pour échapper à l’écrivain public du bourg qui rédigeait les lettres pour toutes les femmes de marins que ma grand-mère a voulu apprendre à lire. C’est une histoire magnifique : elle avait appris à lire pour écrire ses lettres d’amour.

P. : Alors peut-être que l’on ne joue plus avec les livres, mais qu’on continuera d’y vivre vraiment… Dans Le Plaisir du texte, Barthes distingue le loisir, qui est toujours social, du plaisir, qui lui est essentiellement a-social. En ce sens, le plaisir du texte, même dans la société des loisirs, saturée d’activités et d’images, demeurerait possible ?

M. O. : En effet, ce plaisir se vole, se conquiert bien souvent sur autre chose. Je ne suis pas d’un pessimisme absolu, mais statistiquement, il faut reconnaître que cette nouvelle génération oppose une faible résistance à l’ennui. Nous, nous avions une résistance formidable à l’ennui ! C’est toute une capacité de rêves et d’imagination qui est tuée lorsque le cours de guitare succède au cours de danse et au judo et à Dieu sait quoi d’autre encore…

P. : Quoi qu’il en soit, et à l’instar de Barthes qui déplorait que l’on rappelle sans cesse la nécessité de lire pour des « raisons humanistes », on apprécie chez vous un autre message qui consiste à dire que les enfants qui ne lisent pas manquent moins d’éducation qu’ils ne passent à côté d’une expérience, sensible, merveilleuse.

M. O. : Oui, ils ratent quelque chose. Mais malheureusement, la lecture est souvent devenue une souffrance. Je me rappelle avoir un jour prêté, à un jeune étudiant inscrit en philosophie, un ouvrage qui aurait pu lui être utile pour une dissertation qui lui donnait beaucoup de fil à retordre. Une fois la dissertation finie, il me rend le livre, je le range. Quelque temps après, j’ai besoin d’y retrouver quelque chose, et en l’ouvrant, je m’aperçois qu’il avait barré en oblique avec un crayon à papier très fin, et dans un exercice qui avait nécessité la règle (!), toutes les pages qui ne le concernaient pas. Pourquoi ces pages étaient-elles si soigneusement barrées ? Cela supposait un travail considérable ! Cela voulait dire au fond : réduire l’Himalaya que représentait le livre en entier. Réduire la difficulté, se rassurer soi-même.

Le drame des enfants et des adolescents d’aujourd’hui, à mon sens, est qu’ils sont incapables de ne pas lire. Autrement dit, ils sont encore rivés au déchiffrage linéaire et s’enlisent dès les premières pages de romans difficiles. Prenez le début des Mémoires de deux jeunes mariées où Balzac explique comment tourner la juridiction révolutionnaire sur l’héritage, constituer des majorats pour les garçons et empêcher les filles de réclamer leur part. Tout cela est extrêmement technique, et si l’on ne sait pas de quoi il s’agit, on est complètement perdu. Il faudrait leur dire « Sautez ! Allez plus loin ! » et leur expliquer plus tard ce que sont les majorats. Car ensuite, arrivent les lettres des deux femmes, le processus d’identification peut jouer. En faveur de Louise, la passionnée, ou de Renée, qu’importe, mais au moins, on peut en parler.

Or, il me semble que beaucoup d’enfants n’ont pas l’aisance qui donne une certaine désinvolture par rapport à la lecture. Et c’est terrible, car cela veut dire que beaucoup de livres leur sont interdits. Dans Eugénie Grandet, on peine énormément à travers les descriptions de l’ameublement du père avant d’arriver au cousin… Moi je sais très bien que j’ai lu Guerre et Paix en courant aux échanges de Natacha et du Prince André et en sautant allègrement la bataille de Borodino !

P. : Et ce qu’il y a de merveilleux, c’est qu’en relisant, on ne saute jamais les mêmes passages.

M. O. : Tout à fait, on ne relit pas Les Misérables comme à douze ans. Lorsqu’on n’a plus d’intérêt pour Marius et Cosette, on peut relire les pages, d’ailleurs magnifiques, sur les couvents ou sur l’argot. Ce sont des passages qu’on ne lit pas à douze ans, mais qu’on relit ensuite avec beaucoup de plaisir. De la même manière que, si vous faites de la bicyclette, vous pouvez, dans un paysage disgracié, accélérer, et au contraire, ralentir l’allure, en arrivant dans un paysage charmant : vous regardez en l’air et vous humez l’air du printemps. C’est un peu la même chose lorsqu’on lit. Malheureusement, cette aisance qui manque aujourd’hui aux jeunes gens ne s’acquiert qu’en lisant. Et que de contresens sur ce qu’est la lecture ! On n’imagine pas que l’on puisse feuilleter, consulter, se dire « Il n’y a rien là-dedans pour moi » ou « Il y a un peu quelque chose ». Très souvent, les adolescents qui disent ne pas aimer lire sont, tout simplement, incapables de ne pas lire. Ils ne savent pas franchir un massif où il n’y a rien pour eux.

P. : Il y a quelque chose de proustien dans le récit déceptif des comparaisons entre la « vraie vie » et la littérature, comme lorsque vous racontez que les écolières ne rapportent pas à leur maîtresse de leur trajet matinal à travers les forêts, des noisettes et des fleurs, comme on le dit dans les livres. Diriez-vous comme Proust qu’ « il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous avons laissés sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré » ?

M. O. : C’est vrai, et ces modèles imaginaires comptent dans la formation de l’individu plus que ce qui est « pour de vrai », comme disent les enfants. La littérature est pour de faux, mais ce « pour de faux » dit le vrai, d’une certaine manière.

P. : En tout cas, si ce n’est pas vraiment la « vraie vie », du moins, la littérature est-elle la vie plurielle, contre l’unité sous toutes ses formes, dogmatiques, dont vous n’avez d’ailleurs cessé de déconstruire le mirage.

M. O. : C’est juste. Même si je pense que c’est une contracture française que l’attitude à l’égard de la diversité. Attitude toujours frileuse et rétractée, parce que dans la diversité, le républicanisme français voit une menace. Or la lecture guérit de la tentation binaire. Elle a même été, par rapport à mes engagements de jeunesse, qui n’ont pas été longs mais furent toutefois très intenses et dont il reste toujours des traces, l’échappée belle. Le territoire sur lequel la division du monde en camarades et en adversaires n’avait pas cours. Le partage s’arrêtait à la littérature. Et l’amour des livres est un bon moyen de se défaire du jugement sommaire.

P. : Est-ce l’enseignement, paradoxal, des livres, qui explique qu’aujourd’hui de plus en plus, la philosophie se tourne, ou plutôt tourne ses appareillages conceptuels, vers la littérature ?

M. O. : On observe en effet un retour vers la littérature et le récent ouvrage Le Laboratoire des cas de conscience (Alma, 2012) de Frédérique Leichter-Flack est à cet égard extrêmement intéressant. C’est qu’il y a de l’indécidable dans la littérature, ou plutôt la littérature nous met face à l’indécidable. Les grands livres sont peut-être ceux qui approfondissent le secret et le mystère sans jamais les éclaircir, et c’est à mon avis, la grande différence entre le livre d’histoire et le roman. L’historien peut très bien aussi partir d’une énigme, mais il va chercher à la réduire. Son effort est la réduction de la part d’ombre, tandis que le romancier tourne autour de l’énigme et, quand bien même il lui trouve des solutions, il peut aussi compliquer encore un peu plus le problème. Je pense en particulier à une scène – que j’adore entre toutes – de Portrait de femme de Henry James. Isabel est au coin du feu et médite sur sa vie. Elle médite autour de ce qui fait la douleur de son existence qui est d’avoir lié volontairement sa vie à un bourreau pervers. Plus elle progresse dans la conscience de ce qui s’est réellement passé, de la manipulation dont elle a été l’objet, plus cela approfondit un autre secret : qu’est-ce qui, au fond, chez elle, la rendait susceptible de tomber dans ce piège ? Quelle a été sa part personnelle dans le malheur qui l’a frappée ? Ce secret-là est encore plus vertigineux. Et c’est cela le vrai charme de la littérature et peut-être aussi le vrai bénéfice, si on tient à l’utilité. C’est un bénéfice, oui. Mais c’est surtout un grand charme.